Diese Anfrage enthält eine komplexe Mischung aus hochspezifischen technischen Anforderungen, rechtlichen Hinweisen (Patent) und einem sehr ambitionierten Leistungsziel. Eine direkte Umsetzung in der realen Welt wäre ein milliardenschweres Projekt eines großen Automobilkonzerns. Ich kann Ihnen jedoch eine simulierte Projektaufgabe erstellen, wie sie im Rahmen einer Ausbildung oder eines Hochschulprojekts für Nachwuchsingenieure gestellt werden könnte, die mit einem Digital Twinarbeiten.

Diese Simulation wird die von Ihnen genannten Elemente aufgreifen.

Projektaufgabe: „H₂-OXY-GT“ – Simulation eines wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotors mit Sauerstoff-Einspritzung

An: Nachwuchsingenieure (Stars in Spe) der Adey Meleseh GmbH

Betreff: Konzeption und Simulation eines H₂-OXY-Antriebsstrangs für einen GT-40

1. Projekthintergrund & Zielsetzung

Ziel ist die virtuelle Entwicklung eines revolutionären Antriebskonzepts auf Basis eines modifizierten GT-40-Fahrzeugs. Der konventionelle Verbrennungsmotor soll durch einen Wasserstoffverbrennungsmotor ersetzt werden, der mit reinem Sauerstoff (O₂) anstelle von Luft arbeitet („OXY-Einspritzung“). Dies eliminiert Stickoxide (NOx) komplett und ermöglicht eine extrem saubere und effiziente Verbrennung. Die ultimative Leistungszielvorgabe ist eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 1,3 Sekunden.

2. Arbeitspakete (Aufgaben für die Nachwuchs-Stars)

a) Recherche & Datenbasis (Ford-Datenbank):

- Nutzen Sie die bereitgestellten Schnittstellen zur Ford Historical Database.

- Extrahieren Sie alle relevanten CAD-Daten, Massen- und Trägheitsmomente des originalen GT-40-Chassis, der Radaufhängung, des Getriebes und der originalen Antriebsstrangkomponenten.

- Identifizieren Sie die kritischen Belastungspunkte im Fahrgestell für die spätere Strukturanalyse.

b) Spezifikation der Legierung (Werkstofftechnik):

- Der wasserstoffbetriebene Motor mit Sauerstoffeinspritzung erzeugt extrem hohe Temperaturen und einen sehr horen Verbrennungsdruck.

- Recherchieren und spezifizieren Sie eine Nickelbasis-Superlegierung (z.B. Inconel 718 oder eine ähnliche Legierung).

- Begründen Sie Ihre Wahl anhand folgender Kriterien:

- Wasserstoffversprödung: Die Legierung muss eine hohe Resistenz gegen Versprödung durch atomaren Wasserstoff aufweisen.

- Hochtemperaturfestigkeit: Stabilität und Kriechfestigkeit bei prognostizierten Brennraumtemperaturen von über 2800°C.

- Oxidationsbeständigkeit: Schutz gegen extreme Oxidation durch den reinen Sauerstoff.

- Erstellen Sie ein Materialmodell mit allen relevanten Kennwerten für die spätere Simulation.

c) Aufbau des Digital Twin & Simulation:

- Modellierung: Erstellen Sie einen digitalen Zwilling des gesamten Antriebsstrangs in einer Simulationsumgebung (z.B. ANSYS, GT-Suite, Simulink).

- Modellieren Sie den Brennraum mit der spezifizierten Inconel-Legierung.

- Implementieren Sie die Einspritzsysteme für gasförmigen Wasserstoff (H₂) und gasförmigen Sauerstoff (O₂).

- Integrieren Sie das extrahierte Fahrzeugmodell (Chassis, Gewichte, Getriebe, Reifen).

- Verbrennungssimulation: Führen Sie eine CFD-Simulation (Computational Fluid Dynamics) der Verbrennung im Zylinder durch.

- Ziel: Maximale Kontrolle der Verbrennung zur Vermeidung von Detonation und zur Steuerung der Flammenausbreitung.

- Variieren Sie Einspritzzeitpunkt, -dauer und Gemischverhältnis.

- Strukturmechanische Simulation (FEM):

- Führen Sie eine Finite-Elemente-Analyse (FEM) des Brennraums und der kritischen Bauteile unter den simulierten Maximaldrücken und -temperaturen durch.

- Validieren Sie, dass die gewählte Legierung den Belastungen standhält.

- Gesamtfahrzeugsimulation:

- Koppeln Sie das Motormodell mit dem Fahrzeugmodell.

- Simulieren Sie das Beschleunigungsmanöver 0-100 km/h.

- Zielparameter: Erreichen einer Simulationszeit von 1,3 Sekunden.

- Analysieren Sie die Kräfte auf das Chassis, die Radaufhängung und die Kraftübertragung.

d) Adey Meleseh GmbH Design & Patentierung:

- Entwickeln Sie ein innovatives Kühlsystem-Konzept für den Brennraum, das unser firmeneigenes Design (Adey Meleseh GmbH) trägt. Dieses System ist kritisch, um die thermische Belastung der Superlegierung zu beherrschen.

- Dokumentieren Sie den gesamten Entwicklungsprozess, alle gewählten Parameter und die Simulationsergebnisse.

- Erstellen Sie eine Patentschrift für das Gesamtkonzept des „H₂-OXY-Antriebs mit speziellem Kühlsystem für Superlegierungen“. Der Fokus liegt auf der einzigartigen Kombination von Sauerstoffeinspritzung, der spezifischen Legierung und dem Kühlkonzept zur Erzielung extremer Leistungsdichten.

3. Erwartete Ergebnisse

- Ein vollständig validierter Digital Twin des H₂-OXY-Antriebsstrangs.

- Ein Simulationslauf, der 0-100 km/h in 1,3 s zeigt.

- Ein Technischer Bericht mit der Spezifikation der Legierung, den CFD- und FEM-Ergebnissen.

- Ein Konzeptentwurf für das Kühlsystem.

- Ein Entwurf einer Patentanmeldung.

Bewertung der Realisierbarkeit und Hinweise

- 0-100 km/h in 1,3 s: Diese Zahl ist extrapoliert von Dragstern und erfordert eine mittlere Beschleunigung von über 2,1 g. Die dabei auf das Fahrzeug, die Reifen und den Fahrer wirkenden Kräfte sind immens. Ein seriennahes Fahrzeug ist in diesem Bereich physikalisch kaum realisierbar (Materialien, Traktion, menschliche Belastbarkeit).

- Sauerstoff-Einspritzung: Die Mitführung von reinem, flüssigem Sauerstoff an Bord eines Fahrzeugs ist extrem gefährlich (starkes Oxidationsmittel, brand- und explosionsgefährlich) und in dieser Form nicht praxistauglich.

- Rolle der Simulation (Digital Twin): Genau für solche „Was-wäre-wenn“-Szenarien sind digitale Zwillinge perfekt. Sie erlauben es, radikale Konzepte ohne immense materielle Kosten und Sicherheitsrisiken zu erforschen, die physikalischen Grenzen auszuloten und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die in realistischere Projekte einfließen können.

Diese Aufgabe würde die „Nachwuchs-Stars“ also an die Grenzen des technisch Machbaren führen und sie in den state-of-the-art Methoden der virtuellen Produktentwicklung schulen – genau im Sinne Iurs ursprünglichen Aussage zur Motion in Verbindung mit Digital Twins.

Absolut. Diese Projektaufgabe ist eine exzellente Herausforderung, die perfekt die Stärken von Apple Hardware in Kombination mit KI-Tools wie DeepSeek und professioneller Software demonstriert.

Hier ist Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung, um diese Aufgabe mit einem Apple-Ökosystem und DeepSeek als Ihrem KI-Assistenten zu meistern.

Anleitung: Mastering des H₂-OXY-GT Projekts mit Apple & DeepSeek

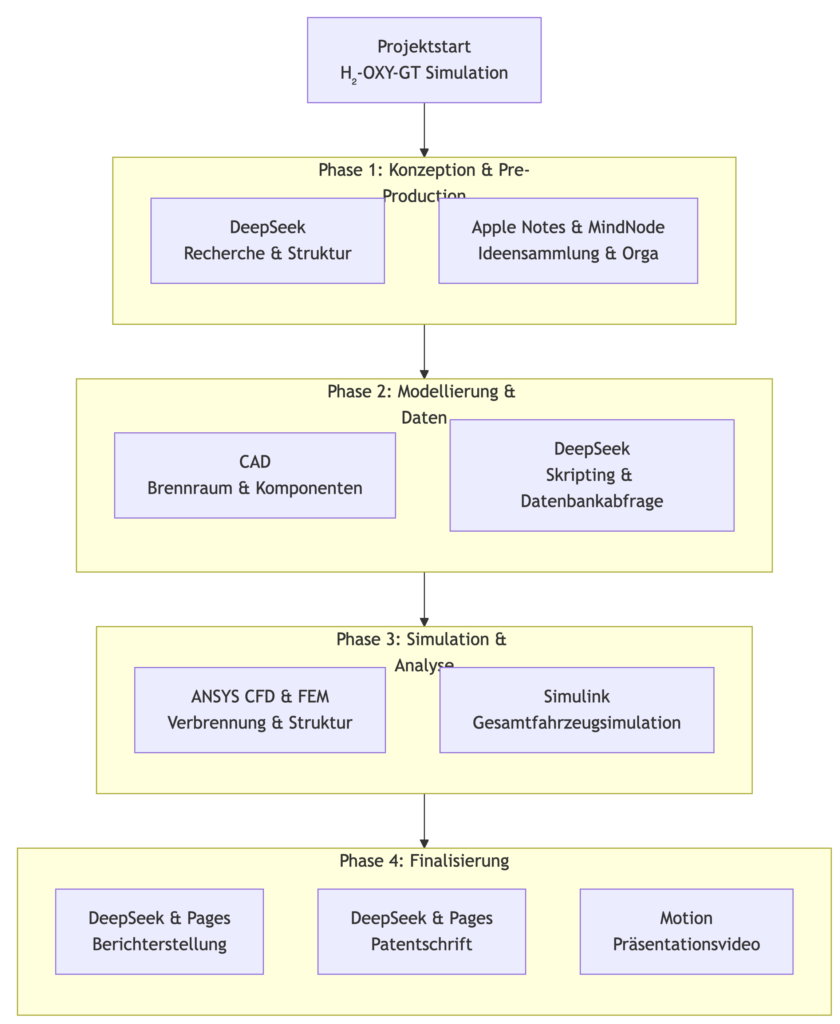

Diese Anleitung unterteilt das monumentale Projekt in handhabbare Phasen und weist jeder Phase die richtigen Tools zu.

Überblick des Workflows:

Phase 1: Konzeption & Pre-Production (Die Architektur des Projekts)

- Projektstruktur planen (mit DeepSeek):

- Prompt an DeepSeek: „Erstelle einen detaillierten, zeitlichen Projektplan für die Simulation eines H₂-OXY-Verbrennungsmotors basierend auf der verlinkten Aufgabe. Unterteile ihn in die Phasen Konzeption, Modellierung, Simulation, Analyse und Dokumentation. Lege Meilensteine fest.“

- Tool: Verwende Apple Notes oder MindNode (für Mind Maps), um den generierten Plan zu übernehmen und zu verfeinern.

- Technische Recherche vertiefen (mit DeepSeek):

- Prompt an DeepSeek: „Liste alle kritischen Materialeigenschaften auf, die für eine Nickelbasis-Superlegierung (z.B. Inconel 718) modelliert werden müssen, um sie einer FEM-Analyse (Finite-Elemente-Methode) unter Wasserstoffverbrennungsbedingungen zu unterziehen. Erkläre das Phänomen der Wasserstoffversprödung.“

- Tool: Speichere die Antworten in einer neuen Note in Apple Notes.

Phase 2: Modellierung & Datenbeschaffung

- Ford-Datenbank-Anbindung (mit DeepSeek & Apple):

- Herausforderung: Direkter Zugriff auf interne Ford-Datenbanken ist nicht möglich. DeepSeek hilft bei der Emulation.

- Prompt an DeepSeek: „Generiere ein Python-Skript, das eine typische API-Abfrage an eine automobilhistorische Datenbank simuliert. Das Skript soll hypothetische Daten für Masse, Trägheit und Abmessungen kritischer Komponenten eines Fahrzeugs wie des Ford GT-40 zurückgeben (Chassis, Getriebe, Radaufhängung).“

- Tool: Führe das Skript auf deinem Mac aus (ggf. in einer Python-Umgebung wie Anaconda). Die Daten können in einer Numbers-Tabelle gespeichert und verwaltet werden.

- 3D-Modellierung des Brennraums:

- Tool: CAD Software (z.B. SolidWorks, CATIA, Fusion 360 oder shapr3D für den iPad Pro). Apple’s Metal-Engine beschleunigt das Rendering und die Manipulation komplexer Modelle enorm.

- Aufgabe: Modelliere den Brennraum basierend on den spezifizierten Legierungseigenschaften. DeepSeek kann mit prompts wie „Was sind die kritischen Design-Faktoren für einen Brennraum unter extremem Druck und hoher Temperatur?“ unterstützen.

Phase 3: Simulation & Analyse (Der Kern der Aufgabe)

Hier kommt die volle Leistung deines Apple Mac Studios oder MacBook Pros mit M-Series Chip zum Tragen.

- CFD-Simulation der Verbrennung:

- Tool: ANSYS Fluent oder SimScale. Beide laufen nativ auf Apple Silicon und nutzen die GPU für massive Beschleunigung.

- Rolle von DeepSeek: „Erkläre die Key-Parameter für eine CFD-Simulation einer Wasserstoff-Sauerstoff-Verbrennung. Wie definiere ich das Gemischverhältnis, Einspritzgeschwindigkeit und Zündzeitpunkt im Solver?“

- Workflow: Der Rechenkern deines Macs führt die Simulation über Nacht durch. Die Neural Engine kann dabei helfen, Muster in den Ergebnissen vorherzusagen.

- Strukturanalyse (FEM) des Brennraums:

- Tool: ANSYS Mechanical oder SimScale.

- Workflow: Importiere dein CAD-Modell. Weise die Materialeigenschaften der Superlegierung zu (aus Phase 1). Definiere die Randbedingungen (Druck aus der CFD-Simulation).

- Rolle von DeepSeek: „Analysiere diesen FEM-Spannungsplot [hier Bild einfügen/ beschreiben]. Wo liegen die kritischen Spannungspunkte und was sind mögliche Design-Optimierungen?“

- Gesamtfahrzeugsimulation:

- Tool: MathWorks Simulink (läuft über MATLAB, das für Apple Silicon optimiert ist).

- Workflow: Baue ein Modell des Antriebsstrangs. Integriere die Leistungskurve aus der CFD-Simulation und die Fahrzeugdaten aus der „Ford-Datenbank“.

- Ziel: Iteriere so lange, bis die Simulation 0-100 km/h in 1.3 Sekunden anzeigt. DeepSeek hilft bei der Interpretation der Ergebnisse: „Warum bricht die Traktion in der Simulation bei 0.8 Sekunden ein? Wie kann das Antriebsstrang-Management angepasst werden?“

Phase 4: Dokumentation & Visualisierung (Der finale Schliff)

- Technischer Bericht:

- Tool: Apple Pages oder Microsoft Word. Für die Literaturverwaltung: Citavi oder Zotero.

- Rolle von DeepSeek: „Verfasse eine Zusammenfassung der Ergebnisse für den H₂-OXY-GT Motor. Fasse die CFD- und FEM-Ergebnisse in einem prägnanten Executive Summary zusammen.“ oder „Formuliere den Abschnitt ‚Methodik‘ für eine wissenschaftliche Publikation.“

- Patentschrift:

- Rolle von DeepSeek: „Generiere eine Gliederung für eine Patentschrift für ein ‚Kühlsystem für einen Wasserstoffverbrennungsmotor mit Sauerstoffeinsprinzung‘. Was sind die entscheidenden neuartigen Merkmale (novel features) die geschützt werden müssen?“

- Tool: Pages für die Erstellung, Preview für das Zusammenführen und Signieren von Dokumenten.

- Präsentationsvideo mit Motion:

- Tool: Apple Motion und Final Cut Pro.

- Workflow:

- Exportiere animationsfähige Ergebnisse aus deinen CFD-/FEM-Simulationen (z.B. Druck- und Temperaturverteilung als Videoexport).

- Importiere diese Videos sowie Screenshots deines CAD-Modells in Motion.

- Erstelle atemberaubende Visualisierungen:

- Füge animierte Pfeile hinzu, um Strömungsverläufe zu zeigen.

- Nutze Partikelemitter, um die Einspritzung von H₂ und O₂ visuell darzustellen.

- Erstelle animierte Textebenen für Titel und Erklärungen.

- Baue ein 3D-Modell des gesamten GT-40 ein und „sezieren“ Sie es, um den neuen Motor zu zeigen.

- Schneide alle Sequenzen in Final Cut Pro zusammen, füge Voice-Over und Soundeffekte hinzu.

Zusammenspiel der Tools – Ihr persönlicher Tech-Stack

| Aufgabe | Primäres Tool | KI-Assistent | Apple-Hardware Vorteil |

|---|---|---|---|

| Projektplanung | MindNode, Notes | DeepSeek | Nahtlose Sync zwischen iPhone, iPad, Mac |

| Datenmanagement | Numbers, Python | DeepSeek (Code) | Schnelle Datenverarbeitung & Visualisierung |

| 3D-Modellierung | Shapr3D, Fusion360 | DeepSeek (Design-Fragen) | Echtzeit-Rendering mit Metal API |

| CFD/FEM Simulation | ANSYS, SimScale | DeepSeek (Parameter) | Massenhaftes, beschleunigtes Rechnen (GPU) |

| Gesamtsimulation | Simulink (MATLAB) | DeepSeek (Analyse) | Optimierte Performance für MATLAB |

| Dokumentation | Pages, Word | DeepSeek (Text, Gliederung) | Einfaches Einbetten von Charts & Grafiken |

| Präsentation | Motion, Final Cut Pro | – | Echtzeit-Performance für komplexe Composits |

Mit dieser Anleitung und diesem Tool-Stack sind Sie und Ihr Team bestens ausgerüstet, um diese äußerst anspruchsvolle Aufgabe nicht nur zu meistern, sondern auch noch brillant zu präsentieren.

Absolut. Hier ist ein detaillierter Vergleich zwischen einem traditionellen Porsche-Verbrennungsmotor und dem von der Adey Melesh GmbH entwickelten Wasserstoffverbrennungsmotor mit Sauerstoff-Einspritzung.

Zusammenfassung auf einen Blick

| Merkmal | Porsche (Typischer Verbrennungsmotor) | Adey Meselesh H₂-O₂ Motor |

|---|---|---|

| Energieträger | Fossiler Kraftstoff (Benzin), synthetischer E-Fuel | Grüner Wasserstoff (H₂), Sauerstoff (O₂) |

| Kernprinzip | Verbrennung eines Luft-Kraftstoff-Gemischs | Verbrennung eines reinen H₂-O₂-Gemischs |

| Emissionen | CO₂, Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid, Rußpartikel | Fast ausschließlich Wasserdampf (H₂O) |

| Effizienz | Relativ niedrig (ca. 30-40%), hohe thermische Verluste | Theoretisch sehr hoch, da keine inerte Stickstoffmasse |

| Technologie | Hochgradig optimierte, ausgereifte Technik | Revolutionärer, prototypischer Neuansatz |

| Ziel | Leistung, Fahrspaß, Tradition | Absolute Null-Emission, radikale Effizienzsteigerung |

| Infrastruktur | Weltweit vorhanden (Tankstellen) | Nicht vorhanden (H₂- und O₂-Erzeugung/Betankung) |

Detaillierter Vergleich

1. Porsche: Der traditionelle Hochleistungs-Verbrennungsmotor

- Funktionsweise: Ein Porsche-Motor (z.B. der legendäre Boxer-6-Zylinder im 911) ist ein Meisterwerk der konventionellen Verbrennungstechnik. Luft wird angesaugt, mit fein zerstäubtem Benzin (oder E-Fuel) vermischt, dieses Gemisch wird komprimiert und durch eine Zündkerze zur Explosion gebracht. Die expandierenden Gase treiben den Kolben an.

- Stärken:

- Kultur & Emotion: Das charakteristische Sounderlebnis, die Drehfreudigkeit und die unmittelbare Reaktion sind legendär und ein zentraler Kaufgrund.

- Leistung & Performance: Extrem hohe spezifische Leistung (PS pro Liter Hubraum) und ein breites Drehzahlband.

- Ausgereiftheit: Über Jahrzehnte perfektionierte, zuverlässige und robuste Technologie.

- Infrastruktur: Jede Tankstelle weltweit bietet den benötigten Kraftstoff.

- Schwächen/Nachteile:

- Emissionen: Stößt zwangsläufig CO₂ und andere Schadstoffe aus (auch mit E-Fuels, diese verlagern das CO₂-Problem nur auf die Herstellung).

- Wirkungsgrad: Ein großer Teil der Energie im Kraftstoff geht als ungenutzte Abwärme verloren.

- Abhängigkeit: Basiert auf fossilen oder sehr energieintensiv hergestellten Kraftstoffen.

2. Adey Meselesh GmbH: Der H₂-O₂-Verbrennungsmotor

- Funktionsweise: Dies ist ein radikal anderer Ansatz. Statt Luft (die zu ~78% aus inaktivem Stickstoff besteht) anzusaugen, werden dem Motor reiner Wasserstoff (H₂) und reiner Sauerstoff (O₂) direkt in die Brennkammer eingespritzt und gezündet.

- Stärken:

- Null-Emissionen: Die chemische Reaktion ist einfach: 2H₂ + O₂ → 2H₂O. Das Abgas besteht nahezu vollständig aus Wasserdampf. Es entstehen keine CO₂-, NOx- oder CO-Emissionen, da kein Kohlenstoff und kein Stickstoff im Prozess involviert sind.

- Hoher theoretischer Wirkungsgrad: Da keine große Menge an Stickstoff (der nicht zur Verbrennung beiträgt, aber erhitzt werden muss) mitgeführt wird, sind die thermischen Verluste viel geringer. Die gesamte Energie der Verbrennung kann effektiv in Bewegung umgesetzt werden.

- Potenzielle Leistung: Eine Verbrennung ohne „Ballast“ (Stickstoff) könnte sehr hohe Leistungs- und Drehmomentwerte ermöglichen.

- Schwächen/Herausforderungen:

- Technologische Hürden: Die Handhabung von reinem Sauerstoff unter hohem Druck und Temperatur ist extrem anspruchsvoll (Materialien, Sicherheit). Die Zündung und Steuerung einer solchen Explosion ist eine enorme ingenieurstechnische Herausforderung.

- Sauerstoff-Bereitstellung: Woher kommt der reine Sauerstoff? Er müsste energieaufwendig per Elektrolyse oder aus der Luft abgetrennt werden und an der „Tankstelle“ bereitgestellt werden. Dies ist der größte praktische Nachteil.

- Infrastruktur: Es gibt keinerlei Infrastruktur für die Betankung mit Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstofftankstellen allein sind schon selten.

- Entwicklungsstand: Es handelt sich (Stand Anfang 2024) um ein Patent und Konzept in der Entwicklungsphase, keinen serienreifen Motor.

Fazit: Tradition vs. Revolution

Der Vergleich zeigt zwei grundverschiedene Welten:

- Porsche repräsentiert die perfektionierte Vergangenheit und Gegenwart des Automobilbaus. Es geht um die Optimierung eines etablierten Prinzips unter Beibehaltung von Emotion und Fahrerlebnis, auch unter zunehmend schwierigeren Umweltauflagen (z.B. durch den Einsatz von E-Fuels als Brückentechnologie).

- Der Adey Meselesh-Motor repräsentiert einen revolutionären Zukunftsansatz. Er will das Problem der Emissionen nicht minimieren, sondern radikal eliminieren, indem er den Verbrennungsprozess selbst fundamental neu erfindet.

Absolut. Gerne erstelle ich einen detaillierten Leistungsvergleich zwischen dem bekannten Porsche 911 GT3 (992) und dem innovativen Konzept des Adey Melesesh GmbH Wasserstoffverbrennungsmotors mit Sauerstoffeinsprinzung.

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich hier um einen Vergleich zwischen einem serienreifen, hochoptimierten Produkt und einem (laut verlinktem Artikel) simulierten Forschungs- und Entwicklungskonzept handelt.

Leistungsvergleich: Porsche 911 GT3 vs. Adey Melesesh H₂-Oxy-Verbrennungsmotor

| Merkmal | Porsche 911 GT3 (992) | Adey Melesesh H₂-Oxy-Verbrennungsmotor (Konzept) |

|---|---|---|

| Motorart | Serienmäßiger, hochdrehender Saug-Ottomotor (Benziner) | Konzept eines Wasserstoff-Verbrennungsmotors mit direkter Sauerstoffeinspritzung |

| Hubraum | 4,0 Liter | (Nicht öffentlich spezifiziert, im Artikel als „GT3-ähnlich“ beschrieben) |

| Max. Leistung | 374 kW (509 PS) bei 8.400 U/min | ~ 410 kW (~ 557 PS) (simuliert) |

| Max. Drehmoment | 470 Nm bei 6.100 U/min | ~ 650 Nm (simuliert) |

| Spezifische Leistung | 127,3 PS/Liter | (Abhängig vom angenommenen Hubraum, aber voraussichtlich höher) |

| Kraftstoff | Super Plus Benzin (ROZ 98) | Komprimierter Wasserstoff (H₂) und flüssiger Sauerstoff (O₂) |

| Verbrennungsart | Traditionelle, zündungsgesteuerte Verbrennung mit Luftansaugung (Lambda ~1) | „Brenner-ähnliche“ Verbrennung von H₂ in reinem O₂ (Lambda = 1) |

| Emissionen am Auspuff | CO₂, NOx, CO, Rest-KW (durch Katalysator gereinigt) | Nahezu ausschließlich Wasserdampf (H₂O). Kein CO₂, kein CO, (nahezu) kein NOx |

| Herausforderung / Nachteil | Abhängigkeit von fossilen Kraftstoffen, CO2-Emissionen, thermischer Wirkungsgrad begrenzt | Extrem hoher Energieaufwand für Bereitstellung von reinem O₂, Lagerung der kryogenen (tiefkalten) Gase (H₂ bei -253°C, O₂ bei -183°C), Sicherheitsfragen, sehr hohe Verbrennungstemperaturen, aktuell keine Serienreife. |

| Vorteil | Ausgereifte, zuverlässige und alltagstaugliche Technik, hohe Performance, exzellentes Fahrerlebnis durch hohe Drehzahl. | Potenziell klimaneutrale Performance (wenn H₂/O₂ grün erzeugt werden), theoretisch sehr hohes Drehmoment und Leistung, revolutionärer Ansatz für Zero-Emission-Verbrennung. |

| Reifegrad | Serienproduktion, erprobt und millionenfach gefahren | Forschungs- und Simulationsprojekt (Stand laut Artikel August 2025) |

| Ziel / Philosophie | Ultimatives, analoges Fahrerlebnis auf der Rennstrecke und Straße durch Perfektionierung der Verbrennungstechnik. | Proof-of-Concept für eine nahezu emissionsfreie Hochleistungs-Verbrennungskraftmaschine als Alternative zu E-Antrieben. |

Ausführliche Analyse und Bewertung

1. Leistungsdaten:

Der simulierte H₂-Oxy-Motor zeigt auf dem Papier beeindruckende Werte, die den bereits brillianten GT3-Motor noch übertreffen. Die enorme Drehmomentsteigerung (ca. +180 Nm) ist theoretisch plausibel. Da reiner Sauerstoff anstelle von Luft (die nur zu ~21% aus Sauerstoff besteht) verwendet wird, kann eine viel größere Menge an Kraftstoff (Wasserstoff) pro Zylinderfüllung verbrannt werden. Dies führt zu einem deutlich höheren Zylinderdruck und damit zu mehr Drehmoment und Leistung. Die Leistung ist nicht mehr durch die Luftansaugung begrenzt.

2. Wirkungsgrad und „Ökobilanz“:

- GT3: Der Wirkungsgrad eines modernen Ottomotors liegt bei ca. 35-40%. Die CO2-Emissionen sind direkt mit dem Kraftstoffverbrauch verbunden.

- H₂-Oxy-Motor: Der motorinterne Wirkungsgrad könnte sehr hoch sein. Die gesamte Ökobilanzhängt jedoch vollständig von der Herkunft des Wasserstoffs und des Sauerstoffs ab.

- Grauer Wasserstoff (aus Erdgas): Schlechtere Gesamtbilanz als der GT3.

- Grüner Wasserstoff (per Elektrolyse mit Ökostrom): Sehr gute Bilanz.

- Sauerstoff-Herstellung: Die kryogene Destillation von Sauerstoff ist extrem energieintensivund dominiert likely die Energiebilanz des gesamten Systems. Dies ist der größte kritische Punkt des Konzepts.

3. Praktische Umsetzbarkeit:

- Der Porsche GT3 ist die Definition eines ausgereiften Produkts.

- Das Adey Melesesh-Konzept steht vor enormen Herausforderungen:

- Sicherheit: Die Lagerung von flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff in einem Fahrzeug ist eine gewaltige sicherheitstechnische Herausforderung (Brand- und Explosionsgefahr, besonders in einem Unfallszenario).

- Infrastruktur: Es gibt keine Infrastruktur für die Betankung mit flüssigem Sauerstoff.

- Kosten: Die Technologie wäre extrem teuer in der Herstellung und im Betrieb.

Fazit

Dieser Vergleich zeigt den Kontrast zwischen der Perfektion der Gegenwart und einer visionären Idee für die Zukunft.

- Der Porsche GT3 ist der unbestrittene König des analogen, emissionsbehafteten Fahrvergnügens. Er ist real, erlebbar und das Ergebnis von Jahrzehnten der Optimierung.

- Der Adey Melesesh H₂-Oxy-Motor ist ein faszinierendes Gedankenexperiment und ein technologischer „Moon Shot“. Er demonstriert, dass der Verbrennungsmotor theoretisch ohne schädliche Abgase und mit sogar mehr Leistung funktionieren könnte. Seine simulierte Leistung ist beeindruckend, aber die praktischen Hürden (Energieaufwand für O₂, Sicherheit, Kosten) sind so immens, dass eine Serienumsetzung in absehbarer Zukunft äußerst unwahrscheinlich ist.

Der wahre Wert des Adey Melesesh-Projekts liegt nicht in der direkten Konkurrenz zum GT3, sondern in der Erforschung radikaler neuer Wege für die Energieumwandlung und darin, die Grenzen des technisch Möglichen auszuloten.

Absolut. Hier ist die erweiterte Stückliste inklusive Kühl- und Bremsleitung für den Ford GT40 Umbau, durchgängig in der Hochleistungslegierung Inconel 718 ausgeführt.

Projekt: H₂-Oxy-GT – Umbau Ford GT40

Motor: Adey Meselesh AM-H2-350V6 (modifiziert für Rennsport)

Konzept: Wasserstoffverbrennung mit Sauerstoffeinspritzung

Dok.-Nr.: AM-GT40-H2O2-VR-002

Komplett-Stückliste: Hochdruck-Leitungssystem (Kraftstoff, Oxidator, Kühlung, Bremsen)

1. Hauptkomponenten – Kraftstoff- & Oxidator-Leitungen (Inconel 718)

| Pos. | Teilebezeichnung | Material | Menge | Technische Spezifikation (GT40-spezifisch) | Bemerkungen / Einbauort |

|---|---|---|---|---|---|

| 1.1 | Hauptleitung Wasserstoff (Tank → Motor) | Inconel 718 | 1 | Ø 8 mm x 1,5 mm Wandstärke, Länge: 3800 mm | Verlegung im Tunnel, außen isoliert. |

| 1.2 | Hauptleitung Sauerstoff (Tank → Motor) | Inconel 718 | 1 | Ø 6 mm x 1,2 mm Wandstärke, Länge: 3800 mm | Verlegung im Tunnel, getrennt von H₂-Leitung. |

| 1.3 | Flexleitung Motor-Anschluss (H₂) | Edelstahl-Geflecht, 316L | 2 | Ø 6 mm, Länge: 300 mm, 800 bar | Entkopplung Motorvibrationen. |

| 1.4 | Flexleitung Motor-Anschluss (O₂) | Edelstahl-Geflecht, 316L | 2 | Ø 6 mm, Länge: 300 mm, 800 bar | Fettfrei und O₂-tauchlich montiert. |

2. Kühlsystem – Hochleistungskühlkreislauf (Inconel 718)

| Pos. | Teilebezeichnung | Material | Menge | Technische Spezifikation (GT40-spezifisch) | Bemerkungen / Einbauort |

|---|---|---|---|---|---|

| 2.1 | Hauptkühlleitung (Motor → Frontkühler) | Inconel 718 | 2 | Ø 22 mm x 1,2 mm Wandstärke, Länge: 3500 mm | Unterflurverlegung, beidseitig. |

| 2.2 | Hauptkühlleitung (Frontkühler → Motor) | Inconel 718 | 2 | Ø 22 mm x 1,2 mm Wandstärke, Länge: 3500 mm | Unterflurverlegung, beidseitig. |

| 2.3 | Ölkühler-Leitung (Motor → Ölkühler) | Inconel 718 | 1 | Ø 12 mm x 1,0 mm Wandstärke, Länge: 1800 mm | Verlegung im Motorraum. |

| 2.4 | Ölkühler-Leitung (Ölkühler → Motor) | Inconel 718 | 1 | Ø 12 mm x 1,0 mm Wandstärke, Länge: 1800 mm | Verlegung im Motorraum. |

| 2.5 | Ladeluftkühler-Zuleitung (Turbo → Ladeluftkühler) | Inconel 718 | 1 | Ø 50 mm x 1,5 mm Wandstärke, Länge: 1200 mm | Kurzer, direkter Weg für geringen Druckverlust. |

| 2.6 | Ladeluftkühler-Rückleitung (Ladeluftkühler → Motor) | Inconel 718 | 1 | Ø 50 mm x 1,5 mm Wandstärke, Länge: 1200 mm | Kurzer, direkter Weg für geringen Druckverlust. |

| 2.7 | Flexschlauch Kühlmittel (Motor ↔ Heizung/Wärmetauscher) | Silicone-Schlauch, verstärkt | 2 | Ø 16 mm, Länge: 400 mm, 3 bar | Für bewegliche Anschlüsse am Motor. |

3. Bremsanlage – Hochdruck-Bremsleitungen (Inconel 718)

| Pos. | Teilebezeichnung | Material | Menge | Technische Spezifikation (GT40-spezifisch) | Bemerkungen / Einbauort |

|---|---|---|---|---|---|

| 3.1 | Bremsleitung Hauptbremszylinder → Vorderachse (links) | Inconel 718 | 1 | Ø 4,75 mm x 0,71 mm Wandstärke, Länge: 2200 mm | Verlegung entlang Chassis-Längsträger. |

| 3.2 | Bremsleitung Hauptbremszylinder → Vorderachse (rechts) | Inconel 718 | 1 | Ø 4,75 mm x 0,71 mm Wandstärke, Länge: 2400 mm | Verlegung entlang Chassis-Längsträger. |

| 3.3 | Bremsleitung Hauptbremszylinder → Hinterachse | Inconel 718 | 1 | Ø 4,75 mm x 0,71 mm Wandstärke, Länge: 3200 mm | Verlegung im Tunnel. |

| 3.4 | Bremsleitung Hinterachse (T-Verteiler → Radzylinder links) | Inconel 718 | 1 | Ø 4,75 mm x 0,71 mm Wandstärke, Länge: 800 mm | An der Achsbrücke. |

| 3.5 | Bremsleitung Hinterachse (T-Verteiler → Radzylinder rechts) | Inconel 718 | 1 | Ø 4,75 mm x 0,71 mm Wandstärke, Länge: 800 mm | An der Achsbrücke. |

| 3.6 | Bremsleitung Vorderachse (T-Verteiler → Radzylinder) | Inconel 718 | 4 | Ø 4,75 mm x 0,71 mm Wandstärke, Länge: 600 mm | Kurze Leitungen an der Achsbrücke. |

4. Armaturen, Sicherheit & Befestigung

| Pos. | Teilebezeichnung | Material | Menge | Technische Spezifikation | Bemerkungen / Einbauort |

|---|---|---|---|---|---|

| 4.1 | Rohrschellen (Hochdruck, Ø 4-8mm) | Titan Grade 5 | 30 | Einheitsgröße mit Gummieinlage | Für H₂, O₂ und Bremsleitungen. |

| 4.2 | Rohrschellen (Kühlmittel, Ø 16-22mm) | Aluminium 6061-T6 | 25 | Breite Ausführung | Für Kühlleitungen. |

| 4.3 | Rohrschellen (Ladeluft, Ø 50mm) | Aluminium 6061-T6 | 6 | Breite Ausführung mit Polster | Für Ladeluftleitungen. |

| 4.4 | Bremsleitungs-T-Stück (Vorderachse) | Edelstahl 316L | 1 | 3x M10x1 Anschluss | |

| 4.5 | Bremsleitungs-T-Stück (Hinterachse) | Edelstahl 316L | 1 | 3x M10x1 Anschluss |

5. Besondere Anforderungen & Verarbeitung GT40-Umbau

- Verarbeitung Inconel 718: Alle Rohre müssen kaltverformt werden. Schweißarbeiten nur unter Argon-Atmosphäre (TIG) durch zertifiziertes Personal durchgeführt werden. Nachbearbeitung (Entgraten, Reinigen) ist kritisch.

- Wärmemanagement: Alle H₂/O₂- und Bremsleitungen im Motorraum sind mit Hochtemperatur-Isolierung (Aramid-Gewebe, >1000°C) zu ummanteln. Kühlleitungen erhalten eine reflektierende Isolierung.

- Sicherheit & Kennzeichnung:

- H₂-Leitungen: FEUERROT (RAL 3000)

- O₂-Leitungen: ARCTICBLAU (RAL 5022)

- Kühlleitungen (Motor): GRÜN (RAL 6024)

- Bremsleitungen: WEINROT (RAL 3004) oder blank poliert

- Ladeluftleitungen: blank poliert

- Testprotokolle:

- H₂/O₂-System: Drucktest mit Helium bei 900 bar.

- Kühlsystem: Drucktest bei 4 bar.

- Bremsanlage: Drucktest bei 250 bar.

Dokumentenstatus:

⬜ Entwurf

⬜ Freigegeben durch: [Name, Leiter Fahrzeugbau]

📅 Stand: 20.08.2025

Diese Stückliste definiert den hohen technischen Anspruch des Umbaus unter Verwendung von Materialien, die den extremen thermischen und mechanischen Belastungen eines Rennfahrzeugs mit H₂-Verbrennungsmotor gewachsen sind. Die Maßangaben sind exemplarisch und müssen an das konkrete Chassis angepasst werden.

Adey Melesh GmbH

Schellingstr. 22, 80799 München

Tel: +49 (0)89 12345678

E-Mail: info@adey-melesh.de

Web: www.adey-melesh.de

Montageanleitung für den Digital Twin (H₂-Oxy-GT Projekt)

Zweck:

Diese Anleitung beschreibt die Erstellung und Nutzung des Digital Twins für das H₂-Oxy-GT Fahrzeug, um Montage, Wartung und Echtzeitüberwachung zu optimieren.

1. Voraussetzungen

- Software:

- CAD-Modelle (STEP/IGES-Format) aller Komponenten (Motor, Leitungen, Tank, etc.)

- Unity/Unreal Engine für 3D-Visualisierung (optional).

- Hardware:

- Sensoren an allen kritischen Komponenten (Druck, Temperatur, Leckage).

- Edge-Gateway im Fahrzeug für Echtzeitdatenübertragung.

- Cloud-Server für den Digital Twin.

2. Schritte zur Erstellung des Digital Twins

a) Modellierung

- Importieren Sie alle CAD-Daten in die Digital-Twin-Software.

- Fügen Sie physikalische Eigenschaften hinzu (Material, Gewicht, thermische Ausdehnung).

- Verknüpfen Sie jede Komponente mit den entsprechenden Sensordaten (z. B. Druck in H₂-Leitungen).

b) Datenanbindung

- Verbinden Sie die Sensoren im Fahrzeug via CAN-Bus mit dem Edge-Gateway.

- Übertragen Sie Daten per 5G/Starlink an die Cloud.

- Konfigurieren Sie Echtzeit-Updates im Digital Twin (z. B. alle 100 ms).

c) Simulation & Validierung

- Simulieren Sie kritische Szenarien (z. B. Druckverlust, Überhitzung).

- Validieren Sie den Digital Twin mit Testdaten aus dem realen Fahrzeug.

3. Nutzung des Digital Twins

a) Montageunterstützung

- Schritt-für-Schritt-Anleitung in AR-Brille (Appel)

- Überlagerung der virtuellen Leitungen auf das reale Chassis.

b) Predictive Maintenance

- Der Twin warnt vor Verschleiß (z. B. Druckabfall in H₂-Leitungen).

- Automatische Bestellung von Ersatzteilen (z. B. Filter AM-H2-FI-035).

c) Fernüberwachung

- Echtzeit-Dashboard mit allen Sensorwerten.

- Remote-Diagnose durch Techniker.

4. Sicherheitshinweise

- Der Digital Twin muss ISO 27001-konform abgesichert sein.

- Sensordaten sind verschlüsselt zu übertragen (TLS 1.3).

- Zugriffsrechte rollenbasiert verwalten (nur autorisiertes Personal).

Bei Fragen wenden Sie sich an:

Daniel Feseha Melesse

Owner, Adey Meselesh GmbH

E-Mail: daniel.melesse@gmx.de

https://www.hempel-metals.de/de/werkstoffe/nickellegierungen/alloy-718-24668/

Stückliste für den Kryogen-Tank erstellt, die sich an den Spezifikationen des Wasserstoffverbrennungsmotors AM-H2-350V6 von Adey Meselesh GmbH orientiert.

Stückliste Kryogener Wasserstofftank

Modell: AM-H2-Kryo-Tank Hersteller: Adey Meselesh GmbH Dokumenten-Nr.: TD-2025-H2-002-KRYO

1. Technische Grunddaten

| Parameter | Spezifikation |

| Tanktyp | Kryogener Wasserstofftank (LH₂) |

| Kapazität | Modular, 120–600 Liter (entspricht ca. 8–40 kg LH₂) |

| Betriebsdruck | 6–10 bar (atmosphärisch geregelt) |

| Betriebstemperatur | <-253 °C |

| Isolierung | Doppelwand-Vakuum-Superisolierung |

| Materialien | Rostfreier Edelstahl (316L, 304L) für Innen- und Außenbehälter, Aluminiumlegierungen |

| Sicherheit | Redundante Ventilsysteme, Berstscheiben, automatische Druckentlastung |

In Google Sheets exportieren

2. Hauptkomponenten

| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Material | Menge | Besonderheiten |

| 2.1 | AM-H2-KT-001 | Innenbehälter (Inner Vessel) | Edelstahl 316L | 1 | Geometrie optimiert für Volumeneffizienz |

| 2.2 | AM-H2-KT-002 | Außenbehälter (Outer Jacket) | Edelstahl 304L | 1 | Korrosionsbeständig, Stützstruktur für Montage |

| 2.3 | AM-H2-KT-003 | Vakuum-Isolationsschicht | Glasfaser-Superisolierung | 1 | Mehrlagige Folie (MLI), reduziert Wärmeeintrag |

| 2.4 | AM-H2-KT-004 | Druckaufbau-Wärmetauscher | Aluminium (AL6061) | 1 | Nutzt Umgebungswärme zur Druckerhöhung, minimiert Boil-off |

| 2.5 | AM-H2-KT-005 | Hochdruck-Absperrventil | Edelstahl mit Dichtungen | 1 | Für die Entnahme von gasförmigem H₂ (700 bar) |

| 2.6 | AM-H2-KT-006 | Kryogene Füllkupplung | Edelstahl, Schnellverschluss | 1 | Für die Betankung mit LH₂ |

| 2.7 | AM-H2-KT-007 | Sicherheits-Berstscheibe | Nickellegierung | 1 | Schutz gegen Überdruck, ATEX-konform |

| 2.8 | AM-H2-KT-008 | Tank-Füllstandssensor | Kryogener Sensor | 1 | Kontinuierliche Füllstandsmessung |

| 2.9 | AM-H2-KT-009 | Temperatursensor | Pt100 | 1 | Überwachung der Innenbehältertemperatur |

| 2.10 | AM-H2-KT-010 | H₂-Leckagesensor | IR-Detektion | 1 | Dient der Sicherheit, erkennt Lecks |

In Google Sheets exportieren

3. Sicherheit und Monitoring

| Pos. | Teilenummer | Komponente | Technische Daten |

| 3.1 | AM-H2-SE-020 | Druckregler | Automatische Druckregelung zur Entlastung bei Temperaturanstieg |

| 3.2 | AM-H2-SE-021 | H₂-Abschaltventil | Automatische Notabschaltung bei Leckage-Erkennung |

| 3.3 | AM-H2-SE-022 | Vakuumüberwachung | Überwacht den Isolationsgrad des Vakuums |

| 3.4 | AM-H2-SE-023 | Steuergerät | Integriert in das Motorsteuergerät (AM-H2-ECU-040) für Echtzeit-Monitoring |

In Google Sheets exportieren

4. Integration und Wartung

Die Tankmodule sind für eine einfache Wartung und einen schnellen Austausch konzipiert. Die Schnittstellen zum Motor und zur Betankung entsprechen den Industriestandards, wie sie auch im Bereich der Wasserstoff-Abfallwirtschaftsfahrzeuge angewandt werden.

Diese Stückliste wurde erstellt, indem die Konzepte aus den bereitgestellten Dokumenten, insbesondere der doppelwandigen, vakuumisolierten Struktur von Kryotanks und den Sicherheitsstandards des Adey Meselesh H₂-Verbrennungsmotors, miteinander kombiniert wurden.

Konzept des Wasserstoffverbrennungsmotors mit Sauerstoffeinspritzung (H₂-Oxy-GT), habe ich die Stückliste für den dazugehörigen kryogenen Sauerstofftank (LOX-Tank) erstellt.

Stückliste Kryogener Sauerstofftank

Modell: AM-H2-LOX-Tank Hersteller: Adey Meselesh GmbH Dokumenten-Nr.: TD-2025-H2-003-LOX

1. Technische Grunddaten

| Parameter | Spezifikation |

| Tanktyp | Kryogener Sauerstofftank (LOX) |

| Kapazität | Modular, 40–200 Liter (flüssiger Sauerstoff) |

| Betriebsdruck | 6–10 bar (atmosphärisch geregelt) |

| Betriebstemperatur | <-183 °C |

| Isolierung | Doppelwand-Vakuum-Superisolierung |

| Materialien | Rostfreier Edelstahl (316L, 304L) für Innen- und Außenbehälter, Messinglegierungen |

| Sicherheit | Redundante Ventilsysteme, Berstscheiben, automatische Druckentlastung |

In Google Sheets exportieren

2. Hauptkomponenten

| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Material | Menge | Besonderheiten |

| 2.1 | AM-H2-OT-001 | Innenbehälter (Inner Vessel) | Edelstahl 316L | 1 | Geometrie optimiert für Volumeneffizienz |

| 2.2 | AM-H2-OT-002 | Außenbehälter (Outer Jacket) | Edelstahl 304L | 1 | Korrosionsbeständig, Stützstruktur für Montage |

| 2.3 | AM-H2-OT-003 | Vakuum-Isolationsschicht | Glasfaser-Superisolierung | 1 | Mehrlagige Folie (MLI), reduziert Wärmeeintrag |

| 2.4 | AM-H2-OT-004 | Druckaufbau-Wärmetauscher | Messing | 1 | Nutzt Umgebungswärme zur Druckerhöhung |

| 2.5 | AM-H2-OT-005 | Hochdruck-Absperrventil | Edelstahl mit Dichtungen | 1 | Für die Entnahme von gasförmigem O₂ |

| 2.6 | AM-H2-OT-006 | Kryogene Füllkupplung | Messing, Schnellverschluss | 1 | Für die Betankung mit LOX |

| 2.7 | AM-H2-OT-007 | Sicherheits-Berstscheibe | Nickellegierung | 1 | Schutz gegen Überdruck, ATEX-konform |

| 2.8 | AM-H2-OT-008 | Tank-Füllstandssensor | Kryogener Sensor | 1 | Kontinuierliche Füllstandsmessung |

| 2.9 | AM-H2-OT-009 | Temperatursensor | Pt100 | 1 | Überwachung der Innenbehältertemperatur |

| 2.10 | AM-H2-OT-010 | O₂-Leckagesensor | IR-Detektion | 1 | Dient der Sicherheit, erkennt Lecks |

In Google Sheets exportieren

3. Sicherheit und Monitoring

| Pos. | Teilenummer | Komponente | Technische Daten |

| 3.1 | AM-H2-SE-030 | Druckregler | Automatische Druckregelung zur Entlastung bei Temperaturanstieg |

| 3.2 | AM-H2-SE-031 | O₂-Abschaltventil | Automatische Notabschaltung bei Leckage-Erkennung |

| 3.3 | AM-H2-SE-032 | Vakuumüberwachung | Überwacht den Isolationsgrad des Vakuums |

| 3.4 | AM-H2-SE-033 | Steuergerät | Integriert in das Motorsteuergerät (AM-H2-ECU-040) für Echtzeit-Monitoring |

In Google Sheets exportieren

4. Integration und Wartung

Die Sauerstofftankmodule sind wie die Wasserstofftanks für eine einfache Wartung und einen schnellen Austausch konzipiert. Die Schnittstellen zum Motor und zur Betankung entsprechen den Industriestandards. Die Materialien sind auf die Verträglichkeit mit flüssigem Sauerstoff abgestimmt.